Am 31. Januar 2009 wurde in Stuttgart das Porsche-Museum eröffnet. Wir haben uns im Mai 2009 mit Freunden in Stuttgart getroffen und das neu eröffnete Porsche-Museum besucht.

Nachdem ein zunächst diskutiertes Museumsprojekt zusammen mit Mercedes-Benz auf dem ehemaligen Messegelände Killesberg nicht zustande kam, begann Porsche mit den

Planungen für ein neues Museum am Hauptsitz in Stuttgart-Zuffenhausen. Die Absicht war, dem Porsche-Platz mit dem Unternehmenssitz und den Porsche-Werkshallen eine markante Gestalt zu geben.

Die architektonische Gestaltung stammt vom Wiener Architektenbüro Delugan Meissl Associated Architects, welches sich im Wettbewerb gegen 170 Konkurrenten durchsetzen

konnte. Das Konzept für den musealen Ausbau wurde vom Stuttgarter Büro hg merz architekten museumsgestalter entwickelt, das bereits

für das Mercedes-Benz-Museum verantwortlich war.

Um der umfangreichen Unternehmensgeschichte gerecht werden zu können und Wünschen nach einem adäquaten Museumsstandort nachzukommen, gab die

Porsche-Unternehmensleitung im Jahr 2004 den Entwurf der Architekten Delugan Meissl nach der Lösung der Planungsfragen zur Ausführung frei. Am 17. Oktober 2005 war offizieller Start des Bauprojekts.

Im Februar 2007 war der Rohbau fertig. Im Oktober 2008 wurden die ersten Kleinexponate und Vitrinen auf der Ausstellungsebene installiert und aufgebaut und einen Monat später kamen die ersten zwölf

Ausstellungsfahrzeuge in das zweite Obergeschoss. Die offizielle Übergabe an den Bauherren erfolgte am 8. Dezember 2008. Die offizielle Einweihung wurde am 28. Januar 2009 gefeiert. Für die

Allgemeinheit ist das Museum seit dem 31. Januar 2009 offen. Die Baukosten für das neue Museum haben sich auf zirka 100 Millionen Euro verdoppelt.

Architektur

Das Bauwerk steht in leichter Hanglage. Der Sockelbau, der als Tiefgarage genutzt wird, weist zwei Untergeschosse auf. Darauf folgen stufenartig das Erdgeschoss und

ein Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich hinter einer Glasfront der Eingang mit einem schmalen Foyer, wo Kassentresen, Café und Museumsshop angeordnet sind. Außerdem ist dort die durch eine

Glaswand abgetrennte Museumswerkstatt sowie das Firmenarchiv zu finden.

Oberhalb des Sockelbau liegt der sogenannte Flieger mit dem Ausstellungsbereich. Der polygonal geformte Überbau wird nur durch drei Kerngruppen getragen, wodurch er

schwebend wirkt. Die fensterlose Fassade ist mit weißen Rauten, der von unten sichtbare Teil mit spiegelnden Rauten belegt. Die Verbindung mit dem Foyer erfolgt unter anderem über zwei

unterschiedlich lange Rolltreppen. Der Überbau beinhaltet die stützenfreie, weiß gestaltete und weitgehend fensterfreie Ausstellungshalle. In dieser sind auf rund 5.600 Quadratmeter

Ausstellungsfläche 80 Fahrzeuge ausgestellt, die unter anderem durch eine dem Rundgang nach aufwärts führende spiralförmige Rampe an der Außenwand entlang erschlossen sind. Nur ein Fensterband ist im

Ausstellungsbereich über den Produkten, die Porsche für andere Firmen entwickelt hat, vorhanden. Ein Restaurant befindet sich im Überbau hinter der großen Glasfassade mit der Blickrichtung zum Werk,

im dritten Obergeschoss ist ein Konferenzbereich mit Zugang zu einer großen Dachterrasse eingerichtet.

Konstruktion

Das Gebäude mit 21.000 Quadratmeter Gesamtnutzfläche besteht aus einem sogenannten Basement, das bis zu vier Etagen umfasst, davon zwei Untergeschosse. Dieser

Baukörper wurde in Stahlbeton mit 3.400 Tonnen Betonstahl als Weiße Wanne mit Flachdecken ausgeführt und ist auf 115 Bohrpfählen mit 1,2 Meter Durchmesser und bis zu 25 Meter Länge gegründet.

Oberhalb vom Basement sind nur noch drei Kerngruppen, bestehend aus einem vertikalen Schacht mit den Aufzugsanlagen und zwei Kernen mit Stützen in Y-Form, vorhanden. Auf den drei Kernen ist das

Ausstellungsgebäude, der sogenannte Flieger, mit 35.000 Tonnen Gewicht in maximal 16 Meter Höhe als Brückenbauwerk gelagert. Dieser bis zu 150 Meter lange Baukörper weist eine Stahlkonstruktion mit

5.500 Tonnen Masse auf. Er besitzt Spannweiten von bis zu 60 Meter zwischen den Kernen und Auskragungen mit bis zu 45 Meter.

Gastronomie

Im Porsche-Museum befinden sich drei Restaurants: das Besucherrestaurant Boxenstopp, eine Kaffeebar sowie das Restaurant Christophorus, das sich im oberen Teil des

Gebäudes befindet. Das Christophorus ist im Old American Diner Stil eingerichtet und besitzt einen Weinkeller sowie eine direkt angeschlossene Cigarrenlounge. Die Gastronomie wird unternehmensintern

betrieben.

1976 wurde das Museum für die Allgemeinheit geöffnet.

Es war auf dem Werksgelände in einer ehemaligen Motorenfertigungshalle angesiedelt und wies eine Fläche von 620 Quadratmeter auf.

Zwischen 70.000 und 80.000 Besucher besichtigten jährlich die etwa 20 ständig wechselnden Exponate. Der Eintritt war frei.

Das Werksmuseum verfügte aber über eine erheblich größere Anzahl von Ausstellungsfahrzeugen.

Die vorhandenen Rennwagen, Prototypen und die Serienfahrzeuge boten nur einen kleinen Einblick in die Geschichte des Herstellers, daher wurde die Ausstellung durch Filme über die

Automobilentwicklung bei Porsche ergänzt. Dem Museum schloss sich ein dazugehöriger Shop an.

Porsche verfolgte das Konzept des „rollenden Museums“, was zum einen bedeutet, dass die Exponate ständig wechselten und zum anderen, dass die gezeigten Fahrzeuge oftmals noch fahrbereit und zum

Teil sogar straßenzugelassen waren. Je nach Ausstellungsvariante konnte der Besucher vom Porsche aus dem Jahr 1948 auch Modelle der am Nürburgring, in Le Mans oder bei der Targa Florio eingesetzten

Sieger- und Markenweltmeister-Fahrzeuge ebenso besichtigen, wie Siegerautos der Rallye Monte Carlo, wo Porsche-Fabrikate mehrfach Erfolge erzielten.

In den Dokumentationen begegnet der Besucher Siegernamen wie beispielsweise dem Rennbaron Huschke von Hanstein.

Quelle: Wikipedia

Die ständig wechselnden Ausstellungsfahrzeuge des Museums werden „aus dem Museumsbestand von etwa 450 vorzeigenswerten Exponaten gezeigt“.

Einige dieser Exponate werden der Öffentlichkeit gelegentlich auch im Einsatz gezeigt, wie beispielsweise im Rahmen von Renntaxifahrten anlässlich des Bergrennens

Arosa ClassicCar. Seit 2011 findet jährlich die Porsche Soundnacht statt, eine spezielle Veranstaltung, wo ausgesuchte Museums-Exponate wieder zum Leben erweckt werden. Die Veranstaltung ist bei

Porsche- und Motorsport-Fans bereits Kult und in dieser Form einzigartig.

Typ 64: Baujahr: 1939, Motor: Vierzylinder-Boxermotor, Hubraum: 1.131 ccm Leistung: 33 PS (24 kW), Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h. Der für das Langstreckenrennen Berlin-Rom entworfene Sportwagen erhielt die Bezeichnung Karosserie Typ 64 und gilt als der

Typ 64: Baujahr: 1939, Motor: Vierzylinder-Boxermotor, Hubraum: 1.131 ccm Leistung: 33 PS (24 kW), Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h. Der für das Langstreckenrennen Berlin-Rom entworfene Sportwagen erhielt die Bezeichnung Karosserie Typ 64 und gilt als der

VW Käfer: Baujahr: 1950, Motor: Vierzylinder-Boxermotor, Hubraum: 1.131 ccm Leistung: 25 PS (18 kW) Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h.

VW Käfer: Baujahr: 1950, Motor: Vierzylinder-Boxermotor, Hubraum: 1.131 ccm Leistung: 25 PS (18 kW) Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h.

Ferdinand Porsche stellte im Januar 1934 den Bau eines deutschen Volkswagens” vor. Für das kompakte Modell sah Porsche einen luftgekühlten Vierzylinder-Motor im Heck,

eine Kurbellenkerachse, die Drehstabfederung sowie die Aufteilung des Fahrzeugs in Bodenplatte und Karosserie vor. Das Design vereinte eine Stromlinienform mit einem Platzangebot für vier Personen –

es entstand die bekannte Käfer-Silhouette. Bis 2003 rollten weltweit 21,5 Millionen Käfer von den Bändern der Volkswagen AG.

Porsche 356 “Nr. 1” Roadster Baujahr: 1948 Motor: Vierzylinder-Boxermotor Hubraum: 1.131 ccm Leistung: 35 PS (26 kW) Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h.

Porsche 356 “Nr. 1” Roadster Baujahr: 1948 Motor: Vierzylinder-Boxermotor Hubraum: 1.131 ccm Leistung: 35 PS (26 kW) Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h.

Im Frühjahr 1948 entstand in Gmünd (Kärnten) der erste Sportwagen mit dem Namen Porsche. Der Prototyp des Porsche Typ 356 “Nr. 1” war am 8. Juni fahrbereit, die

Kärntner Landesregierung erteilte eine Einzelgenehmigung zum Erprobungseinsatz auf öffentlichen Straßen. Der Mittelmotor-Sportwagen war mit einem auf 35 PS gesteigerten VW-Motor ausgerüstet. Er

erreichte bei einem Gewicht von 585 kg eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Im August 1948 nahm er beim Innsbrucker Stadtrennen teil.

Porsche 550 A Spyder Baujahr: 1956 Motor: Vierzylinder-Boxermotor, Hubraum: 1.498 cm3, Leistung: 135 PS (99 kW), Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h. “Little

bastard” nannte der amerikanische Schauspieler James Dean den für den Rennsport konstruierten 550. Mit einem Spyder verunglückte er 1955 mit 24 Jahren tödlich auf dem Weg zur Rennstrecke im

kalifornischen Salinas.

Porsche 356 Coupé “Ferdinand”: Baujahr: 1950 Motor: Vierzylinder-Boxermotor Hubraum: 1.086 ccm Leistung: 40 PS (29 kW) Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h.

Porsche 356 Coupé “Ferdinand”: Baujahr: 1950 Motor: Vierzylinder-Boxermotor Hubraum: 1.086 ccm Leistung: 40 PS (29 kW) Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h.

Am Gründonnerstag 1950 begann ein neues Kapitel für Porsche, als der erste in Stuttgart gebaute Typ 356 aus der Werkshalle rollte. Die Versuchsfahrzeuge bekamen bei

Porsche traditionell Beinamen: Das im Museum gezeigte Exemplar heißt “Ferdinand”. Er kam als “rollender Prüfstand” zum Einsatz.

Porsche 911 2.0 Coupé: Baujahr: 1964 Motor: Sechszylinder-Boxermotor, Hubraum: 1.991 ccm Leistung: 130 PS (96 kW) Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h.

Porsche 911 2.0 Coupé: Baujahr: 1964 Motor: Sechszylinder-Boxermotor, Hubraum: 1.991 ccm Leistung: 130 PS (96 kW) Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h.

Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 1963 in Frankfurt präsentierte Porsche den Nachfolger für den 356: Der Ur-Elfer war geboren. Der 911 unterscheidet

sich in vielen Punkten von seinem Vorgänger, nicht nur durch den Sechszylindermotor. Da Peugeot dreistellige Nummern mit einer Null in der Mitte für sich beanspruchte, musste Porsche die 901 wieder

zurückziehen. Es entstand die bekannte Zahlenkombination 911.

Rechts im Bild:

Studie „Panamericana“

Baujahr: 1989 Motor: Sechszylinder-Boxermotor, Hubraum: 3.557 cm3 Leistung: 250 PS (184 kW) Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h. Unter dem Namen “Panamericana” wurde das in nur wenigen

Monaten entstandene Modell, auf Basis des 911 Carrera 4, auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 1989 in Frankfurt präsentiert. Das Konzept mit der horizontalen Dachstruktur beeinflusste

stark die weitere Entwicklung des 911 Targa. Und gab daneben den Anstoß zum Bau eines Roadsters, dem späteren Porsche Boxster.

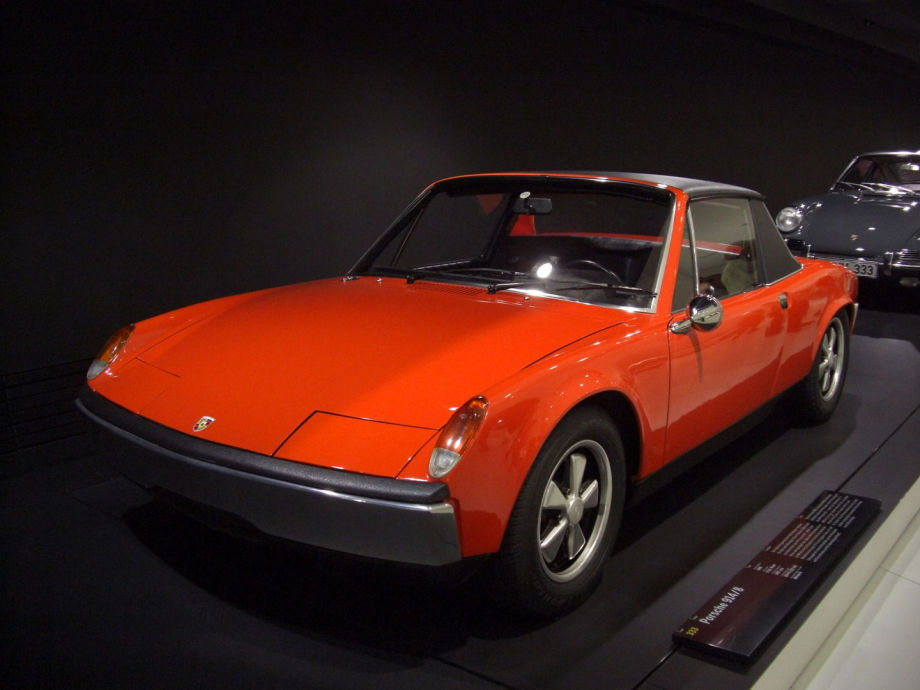

Porsche 914/8: Baujahr: 1969 Motor: Achtzylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.997 ccm Leistung: 300 PS (221 kW) Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h.

Porsche 914/8: Baujahr: 1969 Motor: Achtzylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.997 ccm Leistung: 300 PS (221 kW) Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h.

Die historisch gewachsenen Verbindungen zwischen Porsche und Volkswagen führten Ende der sechziger Jahre zur Konstruktion des VW-Porsche 914 –

einem sportlichen und zugleich günstigen Auto. Neben der Vierzylinderversion für VW wurde eine Sechszylinder-Variante des Mittelmotorfahrzeugs für Porsche gebaut.

Porsche 911 S 2.2 Targa: Baujahr: 1970 Motor: Sechszylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.195 ccm Leistung: 180 PS (132 kW) Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h.

Porsche 911 S 2.2 Targa: Baujahr: 1970 Motor: Sechszylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.195 ccm Leistung: 180 PS (132 kW) Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h.

Als Ergebnis veränderter Gesetze in den USA entstand das erste serienmäßig hergestellte Sicherheitscabriolet der Welt. Porsche-Ingenieure schafften Mitte der sechziger

Jahre eine Elfer-Variante zwischen Cabriolet und Coupé, das Targa-Prinzip wurde erfunden. Diese Targa-Version mit stabilem, abnehmbarem Dachteil gewann schnell einen eigenen Kundenstamm. Auch der

leistungsstärkere S-Typ (S für Sport) war mit dem charakteristischen Überrollbügel zu haben.

Porsche 908/03 Spyder: Baujahr: 1970, Motor: Achtzylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.997 ccm, Leistung: 350 PS (257 kW), Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h.

Porsche 908/03 Spyder: Baujahr: 1970, Motor: Achtzylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.997 ccm, Leistung: 350 PS (257 kW), Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h.

Porsche 917 KH Coupé Baujahr: 1971, Motor: Zwölfzylinder-Boxermotor, Hubraum: 4.907 cm3 Leistung: 600 PS (441 kW), Höchstgeschwindigkeit: 360 km/h

Porsche 917 KH Coupé Baujahr: 1971, Motor: Zwölfzylinder-Boxermotor, Hubraum: 4.907 cm3 Leistung: 600 PS (441 kW), Höchstgeschwindigkeit: 360 km/h

Mit einem Gewicht von 545 Kilogramm zeigte der Spyder eine extreme Form des Leichtbaus. Die Karosserie aus schaumverstärktem Kunststoff macht daran

nur ganze zwölf Kilogramm aus. Wegen der besseren Gewichtsverteilung rückten Fahrer und Motor nach vorne. Vom Werksteam wurde der 908/3 Spyder nur viermal eingesetzt und war dabei dreimal siegreich;

mit Jo Siffert und Brian Redman auch bei seiner Premiere 1970 bei der Targa Florio auf Sizilien.

Im Hintergrund:

Porsche 917 KH Coupé - Baujahr: 1971 - Gijs van Lennep und Helmut Marko stellten 1971 einen Streckenrekord auf: Mit einer

Durchschnittsgeschwindigkeit von 222,30 km/h legten sie beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 5.335,16 Kilometer zurück. Die Kurzheck-Version 917 trägt Haifischflossen an beiden Seiten der Heckhaube,

der Rahmen ist aus leichtem Magnesium.

Porsche 917/30 Spyder Baujahr: 1973, Motor: Zwölfzylinder-Boxermotor mit Turboaufladung, Hubraum: 5.374 ccm, Leistung: 1.200 PS (882 kW), Höchstgeschwindigkeit: 385 km/h.

Porsche 917/30 Spyder Baujahr: 1973, Motor: Zwölfzylinder-Boxermotor mit Turboaufladung, Hubraum: 5.374 ccm, Leistung: 1.200 PS (882 kW), Höchstgeschwindigkeit: 385 km/h.

Der weiterentwickelte Zwölfzylindermotor war bei Rundstreckenrennen sehr erfolgreich. Mit Mark Donohue am Steuer gewann ein Porsche zum zweiten Mal die CanAm-Serie vor

McLaren. Erstmals wurde auch die Turboaufladung auf kurvenreichen Strecken erprobt.

Porsche 917/20

Porsche 917/20

1971 wurde in Le Mans neben den bewährten Porsche 917 eine modifizierte Version eingesetzt. Dieser Wagen war eine Kombination aus Kurz- und Langheckversion mit einer

überarbeiteten Aerodynamik und besonders breiter Karosserie, die Porsche in Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen SERA entwickelt hatte. Der Motor des 917/20 blieb unverändert und leistete

wie in den übrigen Porsche-917-Rennwagen 442 kW (600 PS) bei 8400/min.

Dieser Wagen war wegen seiner rosa Lackierung und den aufgezeichneten Fleischpartien, die Porsche-Designer Anatole Lapine erdachte, sehr auffällig und erhielt daher

den Spitznamen „Die Sau“, „Dicke Berta“ oder auch „Trüffeljäger“. Im Rennen fiel der Wagen, der das Vorbereitungsrennen gewonnen hatte, an fünfter Position durch einen Unfall aus.

Der Wagen blieb ein Einzelstück.

Der 956 war der erste Porsche Rennwagen mit Monocoque-Chassis und dem so genannten Groundeffekt. Dieser Effekt bringt es mit sich, dass der Bolide beim Rennen praktisch auf dem Asphalt klebt.

Der 956 war der erste Porsche Rennwagen mit Monocoque-Chassis und dem so genannten Groundeffekt. Dieser Effekt bringt es mit sich, dass der Bolide beim Rennen praktisch auf dem Asphalt klebt.

Porsche 911 Carrera RS 2.7 Coupé: Baujahr: 1973 Motor: Sechszylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.687 ccm Leistung: 210 PS (154 kW) Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h.

Porsche 911 Carrera RS 2.7 Coupé: Baujahr: 1973 Motor: Sechszylinder-Boxermotor, Hubraum: 2.687 ccm Leistung: 210 PS (154 kW) Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h.

Kennzeichnend für den Porsche 911 Carrera RS 2.7 Coupé war der Heckspoiler, vom Volksmund “Entenbürzel” genannt. Mit dem Einsatz aerodynamischer

Hilfsmittel und einer spartanischen Ausstattung verfolgten die Entwickler den Trend nach mehr Leistung bei weniger Gewicht. Als erster Elfer erhielt der RS 2.7 den Schriftzug “Carrera”, angelehnt an

den Straßenklassiker Carrera Panamericana.

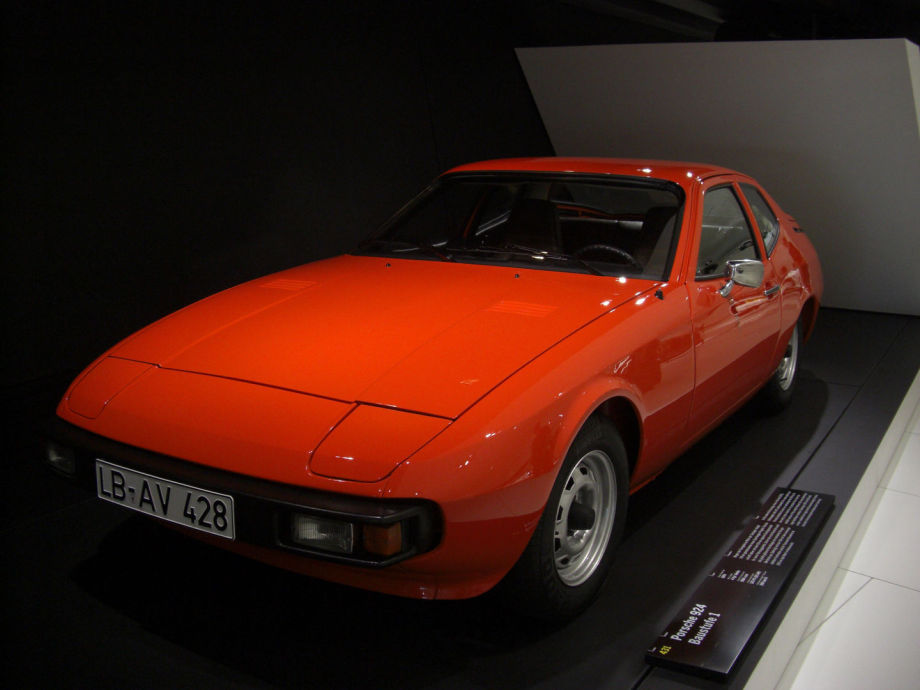

Porsche 924 - Baujahr: 1974 Motor: Vierzylinder-Reihe Hubraum: 1.984 ccm Leistung: 125 PS (92 kW) Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h.

Porsche 924 - Baujahr: 1974 Motor: Vierzylinder-Reihe Hubraum: 1.984 ccm Leistung: 125 PS (92 kW) Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h.

Wegen der Energiekrise Mitte der Siebziger stoppte VW ein gemeinsames neues Sportwagen-Projekt. Porsche schuf daher mit dem 924 ein eigenes Einstiegsmodell für seine

Fahrzeugpalette. Schon die erste Baustufe wies die große gläserne Heckklappe als markantes Merkmal aus. Gefertigt wurde der 924 mit dem wassergekühlten Frontmotor und der Transaxle-Bauweise ab 1976

im Audi-Werk in Neckarsulm.

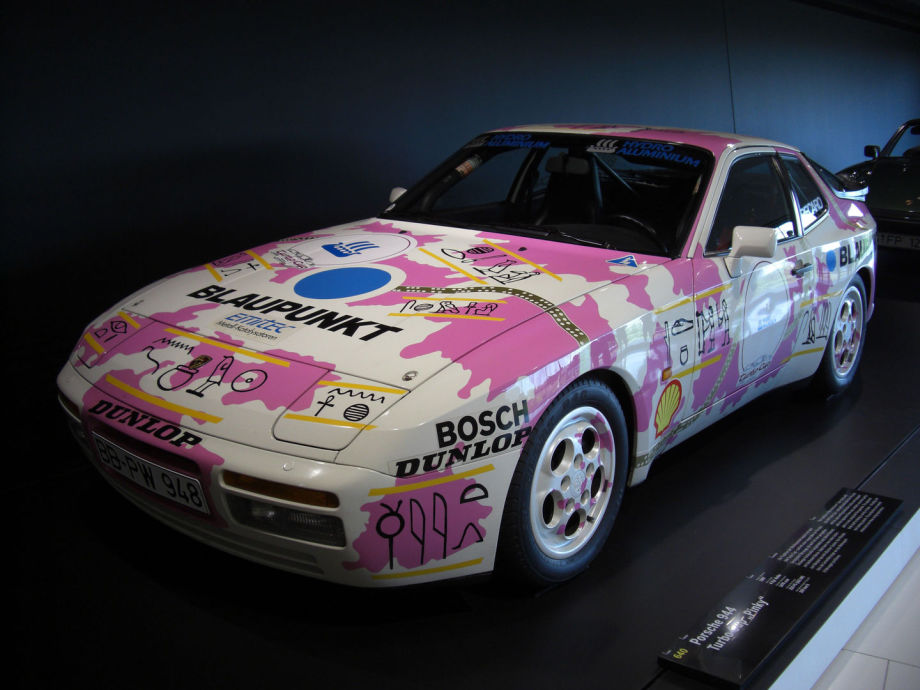

Porsche 944 - Cup-Version (1986)

Porsche 944 - Cup-Version (1986)

1986 gründete Porsche mit dem Porsche 944 Turbo Cup seine erste Markenmeisterschaft mit dem Ziel neben dem Profi-Motorsport eine kostengünstige Rennserie für den

Breitensport anzubieten. Diese sollte es jungen Nachwuchsfahrern ermöglichen neben Profipiloten unter gleichen technischen Voraussetzungen Erfahrung zu sammeln. Als Cup-Manager hatte Porsche den

Tourenwagen- und zweimaligen DRM-Meister Dieter Glemser beauftragt.

Die Cup-Rennen wurden in der ersten Rennsaison 1986 im Rahmen des ebenfalls neu gegründeten Supercups auf zumeist deutschen Rennstrecken ausgetragen. Ab der Saison 1987

stieg die Anzahl der ausgetragenen Läufe an und es wurden bis 1989 auch Rennen in anderen europäischen Ländern wie Belgien, Italien, Spanien, Österreich, der Tschechoslowakei und Ungarn

ausgetragen.

Zwischen 1987 und 1989 wurden die Markenmeisterschafts-Rennen neben dem Supercup auch mit Rennveranstaltungen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM),

Sportprototypen-Weltmeisterschaft und der Formel 1 durchgeführt.

1990 wurde der Porsche 944 Turbo Cup durch den Porsche Carrera Cup Deutschland abgelöst.

924 Carrera GTS Typ 937 (1981)

924 Carrera GTS Typ 937 (1981)

Der Carrera GTS war ein weiterer Rennwagen auf Basis des Carrera GT und wurde 1981 für den privaten Rennsporteinsatz entwickelt. Wie beim GTP und GTR war der

Motor ein turboaufgeladener 2,0-Liter-Vierzylinder. Die Verdichtung wurde auf 8,0 : 1 begrenzt und der Ladedruck von 0,75 auf 1,0 bar erhöht. Dieser Motor leistete 180 kW

(245 PS) bei 6250/min.

Das Gewicht wurde gegenüber dem GT um ca. 50 kg auf 1121 kg reduziert. Dies war durch den Wegfall von Dämpfungsmaterial, den Verzicht auf eine komfortable

Innenausstattung und den Einsatz von leichten Materialien an der Karosserie erreicht worden. Der Innenraum war nur mit schwarzem Nadelfilz ausgelegt und statt Seriensitzen wurden Rennsitze aus dem

Porsche 935 eingesetzt. Auf Wunsch konnte das Fahrzeug mit einer Innenausstattung des Carrera GT geliefert werden. Die Türen, die Motorhaube, die Bugschürze und die Kotflügelverbreiterungen

waren aus leichtem glasfaserverstärkten Kunststoff. An die Stelle der Klappscheinwerfer traten fest eingebaute Scheinwerfer, die durch eine Kunststoffabdeckung geschützt waren.

Wahlweise war eine Komfortausstattung erhältlich. In dieser Version wurden die Türen mit elektrischen Fensterhebern sowie die Sportsitze und die Mittelkonsole

einschließlich Radio aus dem Carrera GT eingebaut. Insgesamt wurde der Wagen nur zweimal in dieser Konfiguration bestellt.

Die Bremsanlage und die Räder mit den Felgendimensionen 7J × 16 an der Vorder- und 8J × 16 an der Hinterachse stammten vom Porsche 911 Turbo.

Der Preis eines 924 Carrera GTS betrug 110.000 DM.

Porsche bot den Wagen auch in einer Clubsport-Version an, die mit 1.060 kg nochmals rund 60 kg leichter als der Standard-GTS war. Durch Modifikationen am

Motor, wie z. B. der Erhöhung des Ladedrucks auf rund 1,1 bar, stieg die Leistung auf 199 kW (270 PS) an. Das Fahrzeug war werksseitig tiefer gelegt und hatte links- und

rechtsseitig aerodynamisch gestaltete Sport-Außenspiegel. In der Fahrgastzelle war ein Überrollkäfig aus Aluminium eingebaut. Zur weiteren Sicherheitsausstattung gehörten 6-Punkt-Gurte, ein

Feuerlöscher sowie Notausschalter für die Elektrik. Dieser Wagen kostete neu 122.091 DM.

Vom Porsche 924 Carrera GTS wurden die insgesamt 59 Fahrzeuge ausschließlich in der Farbe Indischrot hergestellt, von denen 44 in der Standard- und 15 in der

Clubsport-Version ausgeliefert wurden. Der Wagen konnte über eine TÜV-Einzelabnahme entsprechend der StVZO für den Straßenverkehr zugelassen werden.

Porsche 911 Turbo 3.0 Coupé - Baujahr: 1976 Motor: Sechszylinder-Boxermotor mit Turboaufladung, Hubraum: 2.994 ccm Leistung: 260 PS (191 kW) Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h.

Porsche 911 Turbo 3.0 Coupé - Baujahr: 1976 Motor: Sechszylinder-Boxermotor mit Turboaufladung, Hubraum: 2.994 ccm Leistung: 260 PS (191 kW) Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h.

Porsches erstes Serienfahrzeug, bei dem ein Leistungssteigerung durch einen Abgasturbolader erzielt wurde, lieferte 260 PS. In Zeiten der Energiekrise war der 911

Turbo eine gewagte Entscheidung. Es wurde aus dem Rennsport erprobte Technik verwendet. Dazu zählten neben der Aufladung vor allem die Bremsen und die Aerodynamik.

Porsche 911 GT1 Evo (1997)

Porsche 911 GT1 Evo (1997)

Der im Jahr 1997 erschienene Porsche 911 GT1 Evo präsentierte sich mit einer weitreichend überarbeiteten Karosserie sowie einem neuen Fahrzeugboden unter der Wagenfront, welcher einen verbesserten

Abtrieb gewährleistete. Die Vorderachse ist neu, weist jedoch mit 1502 mm die gleiche Spurbreite auf wie im Vorgänger.

Zahlreiche Details wurden von den Porsche-Ingenieuren vor allem mit Blick auf eine verbesserte Service-Freundlichkeit überarbeitet. Am 7. März des Jahres 1997 rollte der von zwei KKK Ladern vom

Typ K 27 aufgeladene, aber wiederum von einem im Durchmesser 35,7 mm großen Air-Restriktor auf 400 kW (544 PS) bei 7200/min eingebremste und 600 Nm starke 911 GT1 Evo, pilotiert

von Bob Wollek, erstmals aus der Werkstatt auf die Porsche Versuchsstrecke in Weissach-Flacht.

Von 1997 bis 1998 fertigte Porsche von diesem Fahrzeugtyp insgesamt 21 Fahrzeuge, von denen einige auch für den Straßenbetrieb zugelassen waren und Porschekunden zum Stückpreis von 1.550.000 DM

angeboten wurden.

Porsche Carrera GT Baujahr: 2003 Motor: Zehnzylinder V Hubraum: 5.733 ccm Leistung: 612 PS (450 kW) Höchstgeschwindigkeit: 330 km/h

Porsche Carrera GT Baujahr: 2003 Motor: Zehnzylinder V Hubraum: 5.733 ccm Leistung: 612 PS (450 kW) Höchstgeschwindigkeit: 330 km/h

Durch seine Leichtbauweise hat der Carrera GT ein Leergewicht von 1380 kg. Ursprünglich für den Einsatz in Le Mans konzipiert, wurde das flache Mittelmotorauto mit

einer Kohlefaserkarosserie in einer Exklusivserie von 1.270 Einheiten in Leipzig gefertigt.